让摄影腾空而起之航拍生活的四种定义方式

- 来源:摄影之友

- 关键字:摄影,航拍,无人机

- 发布时间:2016-01-27 17:16

一个新领域,四种不同的生活方式,诠释了完全不同的航拍定义。在他们每个人眼中,对于这个逐渐普及的新领域,都有着各自不同的理解。他们的生活,被航拍吸引,被无人机改变,在同一个领域中,活出了不同的精彩。

Renee Lusano:无人机让世界看到我

独特的无人机自拍让她成为社交网络上的红人,在Instagram上,她有逾18万的粉丝,受欢迎程度非比寻常。她带着自己的无人机,到世界各地去旅行,用无人机给自己和大环境拍合影。她是无人机自拍者,她是Renee Lusano。

“镜头逐渐往高处拉远,她看到了身边的土地,再远一点,看到了更远地山石和荒漠,随后自己变渺远,周围的景色逐渐壮阔,最后定格,看见自己在广袤的天地间与这个世界挥手”

再见吧朝九晚五

从最后一家公司辞职的那天,Renee特意发表了一篇博客,她写道:终于可以带着她的无人机到处旅行了。从第一次看到这小东西,Reene就期盼着有一天可以跟它一同旅行。

当Reene第一次看到无人机的视野时,就被这全新的视角深深吸引了。于是她买了人生第一架无人机,加上自己的GoPro,便开始了全新的尝试,对她来说好像是一个新的世界。

用“飞”进行社交

旅行、自拍、无人机,是Renee被人们记住的三个关键词。辞职之后,她带着自己的无人机到世界各地旅行,同时在那留下无人机自拍的影像。

比起照片她更喜欢拍摄视频,在世界各地方,拍摄一段美丽绝伦的自拍视频,用无人机来见证这些地方的伟大,是她乐此不疲的,也正是让她红遍网络的重要因素。

Renee喜欢运用推、拉的视频手法来拍摄一小段视频。在荒漠、在海边、在山上,她都会由近及远的拉开视距,让人们从落在她身上的视线,逐渐看到她所在更广阔的环境和场景。Renee说,拉镜头可以更多地表现她好奇、追寻自由的情感,而她也想让大家从自己的视频或照片中看到,这个世界的美妙和令人激动。

起初,她也只是分享在自己的Instagram上,让朋友们看到。她拍摄视频酷炫的地点,新鲜至极的自拍方式,却让她获得了更多的关注。在Instagram上,可以添加标签让更多人看到你的作品,而Renee也正是通过添加丰富的标签,让世界各地的人为她点赞并关注她,大家都期待着她的下一个作品会是在哪里,又会以怎样酷炫的方式展现。

追寻与世界齐飞

Renee说,她乐于带着她的无人机旅伴,到处旅行自拍。走的地方多了,作品自然也就多了。

说来有趣,Renee在她的个人博客上评选出了自己发在Instagram上,最喜欢的5个无人机自拍视频,每一个都有不同的意义,也都展现出她非比寻常的创作力。

现在,Renee的Instagram粉丝已经超过十八万,每当她发布新的作品时,都会有很多人留言赞叹,也会经常有人留言表达自己也想进行精彩的旅行。Renee仿佛是带着很多人的理想去旅行,用无人机自拍的方式去展现自我,也好像承载了一个世界的追寻。

吴迎辉:航拍是一个团队的“狂欢”

当人们在感受无人机航拍新视角的乐趣时,吴迎辉已经开始用无人机进行航拍事业。然而在他看来,享受航拍成果的背后,更多的是默契的团队合作,负责任的安全措施,以及共同努力的汗水。今天就让我们在吴迎辉的航拍镜头下,一起了解他使用无人机航拍背后的故事。

想飞就抓住风的缝隙

2012年12月底,在玉龙雪山对面,海拔3850米的无名小山上,你可以看到这么三个人:他们拎着沉重的箱子,顶风走向山顶处,裹着羽绒服,戴着针织帽,但却没有人戴手套,这便是吴迎辉的航拍小分队。到达指定拍摄地点,三个人利落地拿出设备,开始做拍摄准备,每个部件拿起来,吴迎辉都要仔仔细细地翻看一遍,确保这个部件没有任何的损伤。尽管在拍摄的前几天,他和团队已经进行了全负荷的测试飞行,也调整了飞控系统的设置和稳定性等等。为了节约拍摄时间,他们在执行任务前,准备了10组满电的电池,这样可以确保飞行10个起落不需要充电。

拍摄开始,谷风仍然很猛烈,吴迎辉与制作团队沟通,态度坚定地说:“一定要等风稍微缓和些,再起飞,再等等、再等等。”大约过了十分钟,山谷中风忽然柔了下来,此时吴迎辉对伙伴们喊道:“准备开始拍摄!”随着他的号召,团队成员以最快的速度准备好起飞事宜,整个制作组迅速地进入了拍摄状态,只为抓住这一瞬间风速缓和的“缝隙”。

绝命海拔寻找无人机

在拍摄过程中,山谷里的风好像很识趣的样子,没有很猛烈。然而就在拍摄最后一个镜头时,突然一阵七级强风袭来,迅速而猛烈,所有人都措手不及!风大到操纵杆完全失控,尽管团队中的飞手已经在尽全力控制,双手紧握遥控器,操作方向杆的手指跟大风在进行强劲地对抗,仍旧没能控制住飞机,大家只能眼睁睁看着s800飞行器消失在山后。

怎么办?当天拍的所有素材都在机载相机的内存卡中,无论如何都要找到!做为领队的吴迎辉,快速地冷静了下来,决定带着团队去寻飞机。那时已经是下午五点半,且时处冬季,太阳眼看着就落山了,这种情况下在人迹罕至的山谷中寻找飞机,是非常危险的。且由于丽江海拔较高,不能着急、不能快跑,要控制运动节奏,否则会消耗更多体力,还有可能出现高原反应。抱着不确定结果的心态,拖着疲惫的身体寻找飞机,是艰苦的。但他们都知道,这是必须要做的,没有任何“如果找不到……”的假设。

经历是团队的磨砺石

当他们在多条路线的搜寻之下,终于在日落后的两个小时,他们在山谷中的灌木丛里找到了飞机。看到飞机残骸时,几个人没有遗憾和惋惜,而是深深地松了一口气,仿佛得到了救赎一般。第一件事,大家同时伸手要去拿内存卡,幸运地是,云台和相机竟然奇迹般的安然无恙,意外发生前的拍摄镜头也能用!

望着手里的回程机票,吴迎辉笑着想,如果昨天没有找到飞机,恐怕就要退掉手里这张机票回山上继续寻找。在翻看整个拍摄成果时,看到了执行任务的无人机“生前”最后一个镜头:急速拉远倾斜的画面,夕阳下被晃成虚影的雪山,他们觉得这个画面都是妙不可言的。吴迎辉非常感概,感概的不是有惊无险,而是一个团队的默契和团结。他总说,航拍是一个团队的“狂欢”,不管进行过多少次航拍任务,对于他来说,每次享受的不是飞的爽意,而是团队一起往一个方向使劲的斗志,如果说对航拍的感情深厚,不如说自己是对航拍团队的感情浓重。

付丁:扛着责任飞上天

高角度的航拍对于他来说,不是新鲜,不是好玩,而是一双强有力的“新闻眼”。他为新闻拿起无人机,他为民众的视野进行航拍,他所拍摄的天津爆炸和北京堵车,拿下了中国首届无人机摄影大赛的两项大奖,让人们看到了另一种纪实。

20次起飞 只为记录天津爆炸

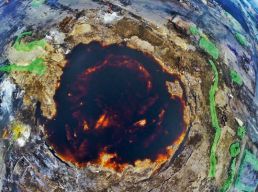

8月12日,在晚十一点半,付丁接到天津滨海新区发生特大爆炸事故的通知,当晚,付丁便和同事连夜赶往天津事故区进行现场报道。用飞的方式对现场进行报道,付丁不是唯一,但却是影响力最大的。到达爆炸现场后,由于夜晚余爆不断视野也极差,付丁只能等到第二天早上,才起飞进行航拍拍摄。

早上8点左右,在浓烟弥漫的爆炸现场,付丁双手紧握遥控器,准备进行航拍。飞行条件是极度不容乐观的,四五级大风,现场浓烟滚滚,黑烟飘到高空,已经严重影响到了无人机的视线。爆炸还导致各种高压线倒塌,拍摄难度非常大。从高空视野看,港口的风肆虐,浓厚的烟分成黑、灰、白三种,几乎都是贴地飘远的。风向不确定性极高,忽然间浓烟朝你面前飘来,无法躲避,只能穿越烟气,付丁紧紧握住遥控器,双手一直跟遥控器摇杆较着劲,丝毫不敢松懈。

13日上午十一点,法制晚报的微博第一时间推送了付丁的航拍新闻照片,得到非常大的反响。到采访那天为止,付丁对天津爆炸的航拍报道,已经19次了。半年内,每隔一段时间,都要去记录一次爆炸区的变化。他算了下,再过十天就是天津爆炸100天了,届时还会再去航拍一次事故区域。

紧张是好事

当问起付丁在天津爆炸航拍时是否紧张,他毫不犹豫地说:“紧张,就好像第一次飞飞机一样。”付丁说,一年前,他迎回来了编辑部的第一台无人机——大疆Phantom2 Vision,而接到的任务是,航拍八达岭长城红叶。在拍摄前,他一点点地仔细研究说明书以及各种资料,还去郊外进行了试飞,也搜集大量国内外航拍视频看,去琢磨他们的航线、角度,而这些,都是为了能做好第一次航拍报道的铺垫。

“第一次飞行真的非常紧张,甚至能不能飞回来都不确定。”他笑着说。虽然到现在为止,每次进行航拍时,付丁仍然会紧张,但他把紧张当做是一种很好的状态,只有适当的紧张感,才能保证每次飞行的安全和稳定;也只有保持紧张,才能更负责地应用无人机航拍,呈现给民众丰富的采访内容。也正是因为这份责任心,付丁才能以严谨的态度正视航拍新闻事件这项工作。

堵车遇上无人机

除了令人熟识的天津爆炸航拍,你一定也看过航拍十一黄金周收费站堵车的图片,没错,那也是出自付丁之手。而这张作品,与天津爆炸一并获得搜狐举办的“首届无人机摄影大赛”的奖项。

黄金周返程堵车,几乎是每年都要报道的必要新闻。今年,付丁利用航拍,换个角度拍摄了堵车的情景,影响力大有不同。付丁通过《法制晚报》的微博将堵车的画面传到网上,一时间被各大主流微博、公共账号所转发,每年都堵的场面却再一次引爆人们的视线。

如今很多人以航拍为乐,而对于职业度极强的付丁来说,航拍不过是报道新闻的一种新方式,让大家视线更加广阔的工具。付丁表示,做新闻是一种有态度、有责任,并且严谨的事情,而不是炫耀。“我们不能用航拍的角度去看新闻事件,要用新闻事件的角度去看航拍。”付丁这样说道。

李涛:退休后我迷上了在家搞飞机

他是冰城一个退休的普通网络工程师,虽已是知命之年,却不甘被置于时代之后。在不到二十平方米的书房中,摆满了飞行器以及各种零件,乍看之下已无处下脚。自制无人机航拍,本以为这是年轻人热衷的事情,在他那里却成了一种精神,永不停歇地追求精神。

爬楼爬出的新想法

来到李涛的住所,你会发现,这地方似乎已经不能用房间来描述所看到的空间了,确切地说,这里更像一间微型工厂,随处可见散落的螺旋桨、遥控器等零件,还有大大小小、完成的、未完成的飞行器。

你是不是好奇,一个知命之年的中年人,怎么会与自制无人机航拍结缘呢?六七年前,作为摄影爱好者的李涛,为了拍摄跟别人不一样的风景和视角,他选择了做一名爬楼党。但爬楼终究有许多不便,经常会遇到楼层顶的天台不开放,无法如愿拍到好的景色。李涛开始琢磨,有没有能够逾越阻隔,并代替自己上天拍摄的东西呢?这时,无人机闯进了他的视线。

李涛开始查询关于无人机航拍的一切资料,发现其价格非常昂贵,操作也必须是非常专业的人员,似乎并非普通老百姓够得着的东西。退休后靠着保卫科值班工作生活的他,并不想花高额的费用去买无人机,但又不愿意放弃这个能让他看得更远的“工具”,经过一番考虑,李涛决定,自己制作无人机!

李涛说,当初跟同事说要搞出一台无人机来,同事都笑话我,觉得这是痴人说梦,根本不可能实现。而现在,看着他手里拿的无人机,线路精致,结构稳定,当初那些笑话李涛的人,一定会被他的成果吓到。

执着是飞行的翅膀

在自制过程中,成功起飞并进行航拍的无人机,可以说是踩着残骸飞起来的。毫无航模基础的李涛,在制作的过程中,遇到最大的困难就是很多专业的配件术语看不懂。看不懂怎么办?那就学。刚开始研究制作无人机,其实离真正动手还有很长一段时间,必须要先做足动手前的功课。李涛买回来一本航模书,翻开第一页没读两行,就有点招架不住了,满眼尽是专业术语,真是一点都看不懂。

李涛将所有专业术语的释义都标注在书上,能读懂多数词语的时候,书上已经密密麻麻一片了。进行了功课之后,他发现,除了航模的专业术语以外,制作无人机还需要懂更多,气象、通讯、航线规划、卫星定位系统等等,越学知识越多,而动手反而成了最简单最好实现的一步。他说,遇到困难,那就看穿电脑、看穿书本去研究好了。无论是学习还是制作,这份执着,其实才是最坚硬的翅膀,让李涛可以制作出独一无二的无人机。

引发家庭战争的零件

他把所有的精力都投入到了制作无人机中,零件买回来,就铺在自己屋里,这里摆螺旋桨,那边摆遥控装置。对于每个零部件的摆放,他必须清楚地知道在什么位置,尽管铺陈乱糟糟的,几乎无处落脚,也不能让任何人收拾。记得有一次,爱人嫌他屋子太乱,帮他收拾整齐,虽然零部件一个都没有扔,这是堆在一边,但李涛回来还是很生气,与爱人大吵一架之后,把自己关在屋子里。等爱人再开门时,发现屋里又铺成了原来那样,微微叹口气,那就这样吧。

虽然生活中会有这些吵闹,但对于李涛的成就,妻子和家人仍然是非常自豪的。有吵闹就有解决方法,在几次与李涛碰撞摩擦中,妻子也摸清了自己的丈夫在制作方面的性子,渐渐地,也变得不那么计较屋子是否整齐,而是更加支持他的工作。

李涛说,刚开始没想搞无人机,只是想航拍,但是做着做着,却爱上制作过程的乐趣,并成为他生活中的精神支柱。

文:张芮侨 小咩

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……