瓷器是中国古代最伟大的发明之一,中国古人创造了辉煌的瓷器文明,留下了丰富的文化遗产,而且至今还在影响着我们生活的方方面面。

今天,世界各大博物馆中都收藏着精美的中国瓷器:宋代的五大名窑、元代的青花瓷、明代成化的斗彩、清代的粉彩珐琅彩……争奇斗艳,美不胜收。在博物馆中参观时被这些精美的器物包围着,你是否想过瓷器是什么时候开始烧制的呢?我们常常说“陶瓷”,陶和瓷明显是两种不同的物质,它们之间有什么联系?又有什么区别呢?如果想知道这些问题的答案,我们还是要在博物馆中寻找线索。

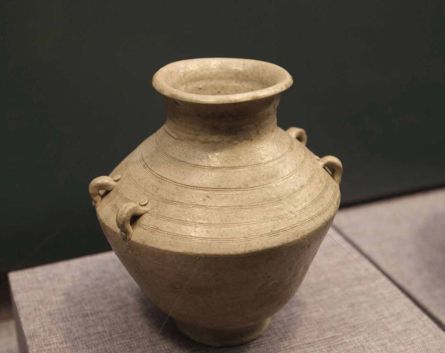

在首都博物馆“北京通史·历史文化篇”展厅中有这样一件器物:外形像一个水罐子,颜色是青灰色的,表面粗糙,腹部鼓起,肩膀斜溜,圆口,口沿收窄略高,造型很不规整,它被放置于青铜、玉器等文物之间,毫不起眼,常常会被观众忽略。可它却是瓷器研究者心目中的宝贝,它的全称叫“原始青瓷罍(lei)”,是我们所知道的最早的瓷器品种。原始青瓷的出现大概是在公元前16世纪的商代中期,首都博物馆的这件“原始青瓷罍”时代略晚,是西周早期的,但距今也有3000多年的历史了。我们都知道,原始社会的先民们就开始学会烧制陶器,我国境内发现的最早的陶器距今已经有1万年了。这种技艺不断演变,传承至今。

制瓷技术与制陶工艺有着紧密的联系,它们都是用泥土塑性,在高温下烧制而成,都可以称为“泥与火的艺术”。瓷器的最初出现,就是在总结陶器制作工艺的基础上发展而来的。但陶和瓷又有着本质的区别。首先,它们的材料不同,陶器是使用黏土塑胎,瓷器采用的是瓷土和高岭土;第二,陶器一般是在600~700度的温度下烧成的,最高可以达到900~1000度,瓷器则是在1300度左右的高温下烧成的;第三,陶器表面不施釉或施低温釉,瓷器表面则有一层高温下烧成的玻璃质釉;第四,陶器烧成后,质地较疏松,用手敲击生硬发闷,一般有吸水性,瓷器则质地细密,敲击能发出清越的声音,基本不吸水。

新石器时代早期的先民们最初对制作陶器的原材料没有选择,只是就近取土,生产出的陶器较为粗糙。后来,人们逐渐发现,一些泥土制作的陶器更加致密、美观,也更实用,于是他们就有意识地对原材料进行了选择,烧陶的温度也逐渐提升。到了新石器时代晚期,开始出现一种印纹硬陶,所用的材料基本就是瓷石类黏土原料。在这个基础上,人们又发明了涂在瓷器表面的釉,并且不断提高烧窑的温度,于是原始瓷器就出现了。

原始青瓷虽然已经具备了瓷器的主要特征,但它与成熟的瓷器相比还是有差距的,所以我们称它为原始瓷。差距主要表现在两个方面,一是原料处理较为粗糙,杂质较多,因此烧成的瓷胎上有大颗粒的石英砂和较大的气孔,而现代的瓷土要经过多道工序的淘洗,如面粉般细腻洁白,烧成的瓷胎也极为紧密结实;二是胎釉结合不好,表层的釉质容易脱落。虽然如此,但是它已经具备了瓷器的特点。这些原始瓷器的出现,开创了我国瓷器生产的先河。到了汉末三国,一种真正的成熟的瓷器开始出现,那就是以越窑为代表的南方青釉瓷,这是中国陶瓷工艺发展的又一个飞跃。一项影响世界的伟大发明也终于得以正式完成。

首都博物馆的“原始青瓷罍”出土于北京市房山区琉璃河镇一带的西周燕都遗址,这是北京地区首次出土的3000年前的原始瓷器,它不仅为我们了解瓷器的发展与演进提供了重要物证,也是北京城市发展史的重要见证。一件看起来毫不起眼的罐罐,如果你下次在展厅中碰到它,会不会多看一眼呢?嗯,还忘了告诉你,“罍”是用来装酒的器物,青铜器也有同样的器型。在当时,它一定与青铜器一样的贵重。它真的不像它的外表那样平凡啊!

文/图 吴明(责任编辑/何庆梅)

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……