亲子绘画接龙:用画笔与孩子嬉戏

- 来源:心探索·分享刊

- 关键字:亲子,绘画,接龙

- 发布时间:2015-09-03 14:37

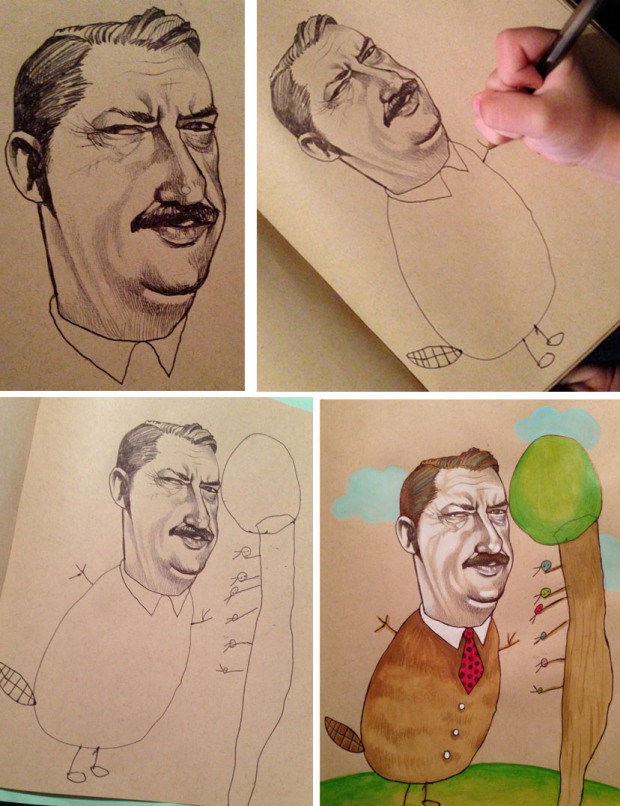

这些充满奇趣的画作,来自平面设计师、插画家、手工作品家Mica Angela Hendricks和她四岁的女儿。创作方法是由妈妈先画出人物头像,然后将身体的绘制交给女儿。女儿画完后,再由妈妈上色,完成整幅作品。

母女截然不同的笔触交互碰撞,形成看似荒诞、却又具备一定合理性的超现实风格。一场母与女,圆融与朴拙,社会化与原始性之间的对话,就此开启。

图展:

画作解读

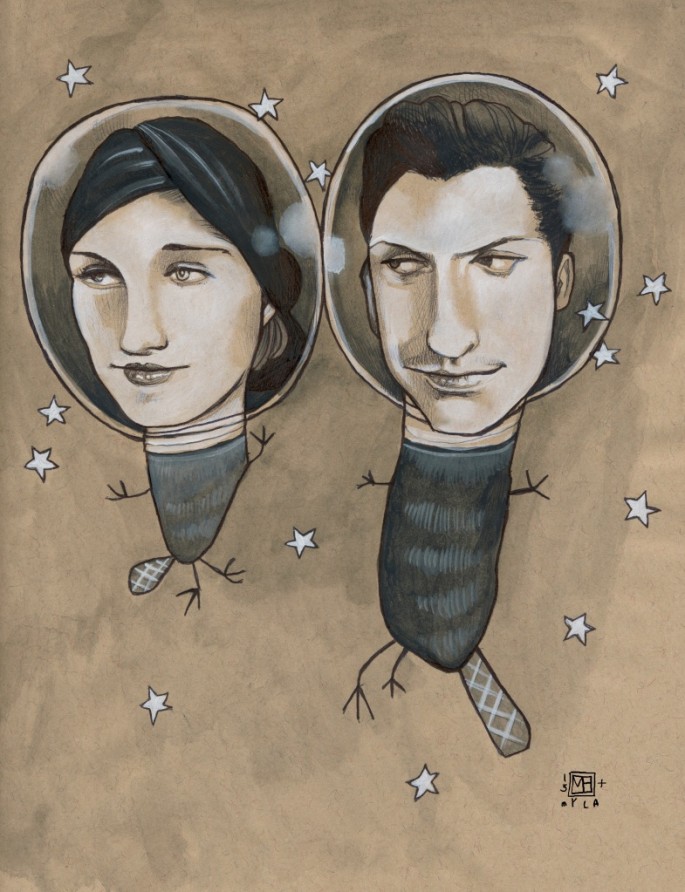

1.画中女人似乎非常无助、焦虑,而男人流露出窥视的眼神,令人不安。当妈妈画出这样的一男一女时,孩子立刻觉察到两人脑袋想的好像并不是一码事,于是将他们各自罩起来,放在星空里,构建出完全隔绝、独立的空间。

2.两幅画的对比,鲜明传递出孩子对隐秘信息的捕捉。

第一幅的女性很安详,仿佛带着母性的慈爱。孩子于是把身体画成了小恐龙,配上美好的绿地、花朵,很萌,很治愈。

第二幅则截然相反。从荣格原型的角度来说,妈妈画出的头部类似阿尼玛原型(心理学中男人心目中的经典女性形象),非常性感,她扬起下巴、露出颈部的姿态,也有等待亲吻的暗示。孩子下意识做出的回应,让整幅画充满了性隐喻--画面既像女性生殖器,又像长了人头的男性生殖器。她的手和腿,仿佛一根根向外刺探的触角,与其它画作完全不同。或许孩子把她投射成了妈妈,所以带有一种对爱的抢夺:你别看别人,快到我身边来。于是她把这个女性包裹了起来,阻挡她“出轨”。

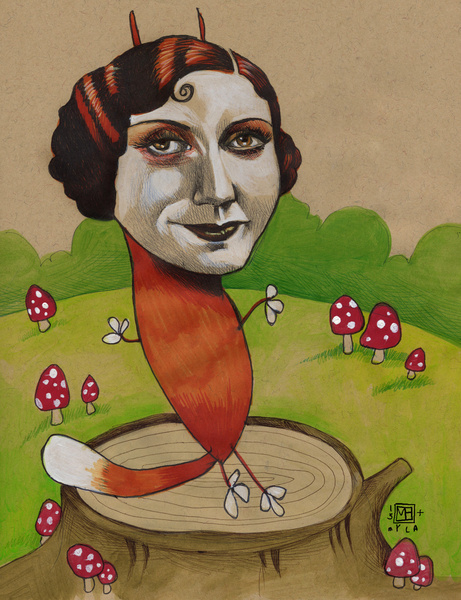

3.女人的表情安详而似有期盼,于是孩子把她画成一只小狐狸,手变成小花,身后长满蘑菇、绿草,像极了《小王子》里那只等爱的狐狸。四岁的孩子还在“泛灵论”时期,在她眼中,狐狸、蘑菇、绿草,都充满灵性和生命。

4.画中女性与狮身人面像有几分相似,孩子在她身上、脸上画出很多符号,类似印第安或非洲原始部落族群脸上的古老图腾。这些图腾本都隐匿于人类集体潜意识中,孩子在意识层面并不懂得,却能下意识地提取出来,令人惊诧。

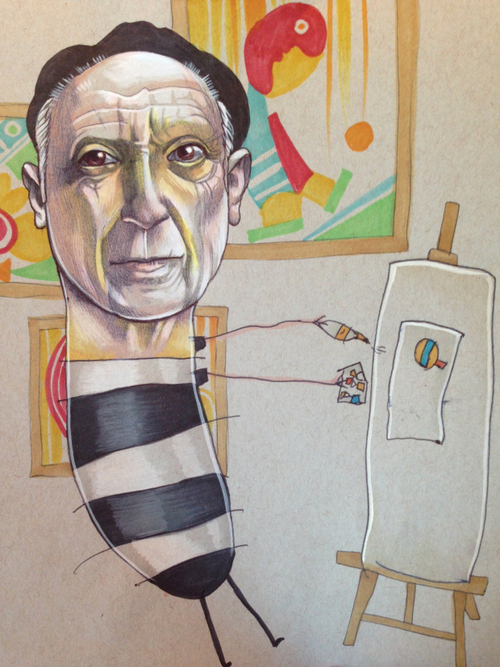

5.男人的脸上写满了权威、偏执、冷酷、控制。孩子可能觉得,被这样的人盯着非常难受,又不能挪开他的脸,于是把他的手引开,放在了画上,仿佛在说:“你好可怕,别看我了,快去画画吧!”这样的处理,也表明孩子对父性权威的一种恐惧。她用自己的幻想,巧妙地把人物注意力转移开,以此保护自己。

两个世界的对话与疗愈

语言可以掩饰内心,而绘画,则展现一切。对Mica来说,画作中传递的隐秘讯息或许连她自己都从未察觉。而对没有受过绘画训练的四岁女孩来说,这种传达就非常直接,你可以清晰地读到她幻想的主观世界,明白她成长的程度和阶段,也能从画作的碰撞对接中,看到这对母女之间或明显、或隐晦的互动。绘画的魅力,便在于此。

孩童:捕捉与触碰

捕捉

我们看到,Mica笔下人物,往往是被扭曲或丑化的。而到了孩子手里,统统变成了滑稽可笑的样子。这是为什么呢?

不妨如此猜测:《哈利波特》中,有一种摄魂怪,它会从隐匿的地方跳出,变成你最恐惧的样子。有趣的是,击败它的咒语是“ridiculous”--只要想象它变成可笑、滑稽、荒谬的样子,它的法力就会即刻消失。幽默是一种防御,当女儿看到妈妈扭曲的画时,立刻施加了一个“ridiculous”的咒语,给这些人物加上小尾巴,或是触角、花纹,扭曲的形象变得憨态可掬,画作中的阴暗面就这样得到了消解。

千万不要以为孩子什么都不懂。对妈妈画作中展现出的隐秘关系,孩子竟总能准确捕捉,然后做出反应--或是逃避,或是防御,或是疗愈。

实际上,孩子对事物的理解往往比家长深刻、无形而磅礴,只是她所感受到的,穷尽语言也无法表达,成人难以理解,只有通过原始的符号、绘画管窥一二。很多时候,家长觉得孩子“无能”,是将自己的无能投射到了孩子身上。

触碰

在这位小姑娘笔下,人物的双手都非常短,这代表她与世界触碰的半径还很小;再看她本人画画的照片,整只手掌费力地握着笔,而她笔下人物的手指大都只有三根,这代表着画中人和她一样没有发育。她笔下的手,应该也会随着她的成长,趋向成人的正常比例。

绘画可以体现出作者主观世界与现实世界之间距离。在绘画治疗中,如果一个四、五十岁的人,画出来的人物还像个火柴人,大脑袋,小身子,说明他小时缺乏(尤其是妈妈的)拥抱;反之,如果手特别长,则表明控制欲太强,有过多干涉的倾向:在一些孩子的画中,爸爸用很长的臂膀把一家人都抱在怀里,“爸爸在保护我们”,但咨询师会看到父亲的手像大山一样压着全家。反之,一个健全、健康的成人,笔下也就是头脑中的世界会更接近现实。

妈妈:打破与重建

绘画治疗中有一项被称为“团体绘画”,即多人合作完成一幅画作,一次小小的合作,也能窥探人际交往。面对白纸,每个人都有自己的绘画意图,而他人并不会成全你的意图,所以,人们会失望,偏执的人甚至会愤怒:难道接下来不应该这样吗?这是接力画里普遍存有的动力关系。Mica与孩子的合作就颇有“团体绘画”的意味。

打破

Mica说,她并不会干涉女儿作画,但她会有预期吗?比如一个与头像身份相契合的场景--这就难说了。无论如何,最初,女儿的画作很可能会让Mica困惑不已,但随着绘画的完成,妈妈的界限也逐渐被打破。

这是否给了坚持“听我的,这是为你好”的父母们一些启发?对孩子来说,她需要去碰触一些东西,慢慢发展她的手臂,而不是被规则所局限,这样才能逐渐成长、完善。所以说,Mica是位很棒的妈妈,她能跳脱出来,以欣赏地态度旁观,或给予简单地引导,这样不仅尊重了孩子的创造力,也打破了自己的局限。

重建

虽然起笔的是妈妈,落笔的也是妈妈,但画的灵魂却是由女儿决定的。在与女儿的对话中,Mica会看到,小朋友竟能想尽办法去消解、躲避、防御她的阴郁,也会开心地画出一些美丽的花,或安详的草地,去烘托她笔下的幸福。这就像一种对话,妈妈会反思:为什么我会画出扭曲的人像?为什么孩子会改造它?

这是妈妈的一次心理疗愈,也是认知的重新建构。在创作的对话中,妈妈便完成了自己的升华与重建。纵观母女合作的过程,我们发现,每一幅作品都是一次生动的对话。妈妈的部分代表现在(成人),女儿的部分代表过去(孩子),整幅画由下而上,既象征着人类群体由动物到人的进化,也象征着人类个体从小到大的生命历程。

互动:限定与自由

孔子年过七十,悟出做人的境界,乃是“从心所欲而不逾矩”。一个人的成长,也必须有这样两个条件:限定,自由。

限定

正如交通法规的制定要保障安全但不能阻碍出行。对孩子来说,恰当的限定是爱,也是保护,否则她会像闯入狮群的小鹿一样,遭遇危险。

Mica给出了一张特定大小的白纸,并且画出了头像,这就是一种限定。如此一来,女儿不会无所适从,她会觉得妈妈在拉着自己的手向前走。相反,如果妈妈拿出一个白板就让她自己去画,茫然、恐惧就在所难免了。

自由

恰当限定之后,妈妈就给了女儿充分的自由,等女儿充分表达后,再来润饰、上色,完成整幅作品。这样一来,女儿会从妈妈那里学到尊重,同时也充满了成就感--她可以让潜力完全发挥,充分地表达一个四岁孩子的幻想世界。

所有的控制都是安全感的匮乏,一个缺乏安全感的妈妈,会把这一切投射给孩子,处处束缚、阻碍,这其实是对孩子的阉割。所以,这位妈妈也在互动中学会放手、学会信任,这是两个人共同的成长。

口述/小亮 整理/墨墨

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……