人生三恨,初识鲥鱼

- 来源:路亚中国

- 关键字:鲥鱼

- 发布时间:2015-07-09 08:54

我是一位新晋的“渔民”,在搬到美国东部麻州的一年多的时间里,我充分感受了这里丰富的淡水、海水资源,唯一遗憾的是假期太短,冬季太长,钓鱼的时间太少。记得我还是初级钓友时,我只想着“找个好天风速小,就近捉鱼晚餐饱”,后来我渐渐认识了一些和我一样喜欢钓鱼的朋友,我也从初级钓友被提携到了中级,开始追着鱼汛跑,于是饭后岸边小钓的安逸生活从此结束,剩下的只有忙碌。每一次出发前,我都要早早地把钓具准备好,一听到召唤立刻雷厉风行,驾车长驱,翻山越岭,风餐露宿……

两周前,我刚刚结束与渔版大佬们春季鱿鱼汛时的爆棚船钓,就开始了为时大约六周的鲥鱼汛的接待工作。鲥鱼汛的消息来自于钓友刀客和老刘叔。刀客是北美论坛渔版大佬之一,其大战crappie(crappie,又被戏称可爱皮或花花,是一种美味的北美淡水鱼)的盛景无人能及,更以精力充沛、直爽好客的性格闻名圈内。不过,刀客只在康州钓过鲥鱼,在麻州钓鲥鱼还是头一遭。钓友老刘叔,是一位被女儿戏称为“钓起鱼来就忘了自己有个女儿”的钓鱼发烧友,也是少有的、曾经吃过现在几乎绝迹的长江鲥鱼的上海人。

周六下午,刀客和老刘叔从波士顿出发赶往麻州。在麻州中部,接上我和渔友阿姨后,我们四人同车西进,前往康河(Connecticut river)追逐美州鲥鱼汛。渔友们的路途一点儿都不枯燥难熬,尤其还有刀客讲述的鲥鱼故事的陪伴。

闻鲥之迹

鲥鱼洄游始知春。鲥鱼属鲱科鱼类,与鲑鱼(三文鱼)的生活习性相似,习惯栖息于海洋之中,每年春季水温回升后,它们就进入淡水产卵,年年如此,故得此名。春季洄游时,公鱼率先进入淡水“侦察地形”,母鱼尾随其后进入淡水产卵。鱼卵经过4~12天的孵化形成幼鱼,幼鱼会在淡水中生活一段时间,待秋天时结群游入大海,3年后它们会再开始新一轮的洄游,完成生命的轮回,而大部分完成繁殖任务的亲鱼会游回大海。相较三文鱼,鲥鱼的洄游就显得不那么壮烈了,在美国,鲥鱼曾因超高的产量、不输于三文鱼的营养美味及捕捉工具简单等特点,一度被称为“穷人版的三文鱼”。

不过,美国东海岸鲥鱼的高产量早已是盛名之下,其实难副。阻拦鲥鱼洄游的大坝的修建、现代化进程导致的环境污染及毫无节制的过度捕捞一度让鲥鱼在东海岸许多州销声匿迹。直到近几年,政府推出了保护环境降低污染、“修改”大坝增设鱼梯、限制捕捞等政策,鲥鱼的洄游量才略有回升,但仍远远达不到19世纪的“拿着平底锅去捞鱼的境况”,甚至不如1871~1880年间东鱼西迁工程后,鲥鱼到达美国西海岸后在太平洋里的繁殖速度。

鲥鱼洄游的最远距离可达600千米,而我们驱车前往的位于麻州西部康河之上的Holyoke大坝距离入海口约138千米。百余年来,虽然大坝的水力电能造福了一方人民,但却给洄游到出生地产卵的美洲鲥鱼带来了巨大的灾难,直到1955年鱼梯建成后,才大大缓解了人类工程对洄游鱼类带来的生存压力。

钓鲥之法

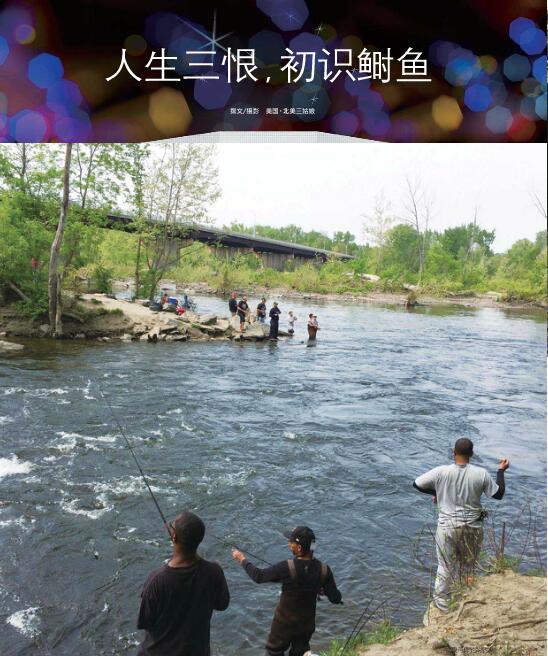

我们遥望大坝感慨了两分钟后,立刻赶往桥下的河边,这里是著名的鲥鱼钓点,被国际钓鱼运动协会(International Game Fish Association)登记在案的纪录鱼就出现在这里,并且这一纪录迄今已经保持了30年。此时正逢一年一度的鲥鱼比赛,所以岸边早已人山人海,有条件的钓友甚至驾船在河上占据有利地形。当然,参加比赛的钓友也并非是看重了那象征性的1000块的奖金,而是年度冠军的荣誉。

我们好不容易挤进人群开始甩线收饵。不过好景不长,我们很快就遭遇了最惨烈的战况,由于在此作钓的钓友众多,我们的线组不是频繁地缠在一起,就是挂底,我们只好被迫剪线丢饵。钓友们的中鱼率似乎都不高,通过和旁边的钓友聊天得知,早上至中午这一时段的鱼情会更好一些。于是,刀客、老刘叔决定当日不返回波士顿了,而是与我们一同回麻州,住在渔友阿姨家里,第二日早早来这儿占个好钓位。

周日凌晨5点我们到达钓点,不过参赛的渔民已经到了。我们4个人各自找好钓点开钓。此次作钓我们4个人均使用六到七尺长的软竿配纺车轮、6~10磅细线,所用钓饵是在当地一家渔具店购买的叫作shad dart的拟饵,重量为1/8盎司。可惜,我和阿姨都是钓鱼新手,抛投了两个小时也未碰到咬口。就在我们沮丧之时,一位身材高大的白人钓友扛着一支儿童钓竿来到我们旁边作钓,只见他抛一竿中一条,再抛一竿又中一条,惊得我忘记了收线,拟饵再次挂底。

见他那里钓获较好,我便上前请教。他十分热心地向我详细讲解了作钓的奥秘:向着10~12点钟的方向将拟饵甩过水流,然后让拟饵随着水流漂动,待拟饵漂到约3点钟方向的静水处时,快速回收拟饵以避免缠线和挂底。作钓的重点是当拟饵顺水漂动时,双手保持静止不动。若发现拟饵的漂动路线呈扇形,则需要调整拟饵的落点,以画出更多扇形,覆盖更多鲥鱼的位置。因为鲥鱼喜欢“拉帮结派”,排成细线队列前进,所以当身边的钓友频频上鱼而你颗粒无收时,很大的一种可能是拟饵没有划过鲥鱼行进的路线,正所谓失之毫厘谬以千里。

听了钓友的讲解,我信心大增,开始依葫芦画瓢。作钓不多时,我便感觉竿头一沉,顿时心中大喜,这是中鱼的信号!不过,要想将鱼儿成功拉上岸还需要一定的技术。平均重量3~5斤的鲥鱼凶猛好斗,一旦发现中钩便会奋力挣扎,钓者又不能用蛮力死拉,因为成年鲥鱼嘴内无牙齿,唇薄如纸,过分用力很可能拉豁鱼嘴造成跑鱼。我小心翼翼地采取敌进我退的战术,耍了一套“龙形八卦游身掌”,在老刘叔抄网的帮助下成功擒获人生的第一条鲥鱼。我将鱼捧在怀里兴奋异常,此鱼果真是“色白如银,形秀而扁,似鲂而长”,让人爱不释手。

不远处的刀客则一边甩竿一边与正在参加比赛的水裤男聊天。他们从钓鲥鱼、三文鱼谈到钓各大鱼种,从新英格兰、阿拉斯加,谈到游钓全世界……刀客说孩子上大学了,空巢的父母钓起鱼来更加自由了。听了他的话,这名看起来刚四十出头的男子一咧嘴:“我女儿都40岁了,我看起来年轻可能就是经常进行户外钓鱼的原因吧……”这边鱼情不好,他就直接涉水去别的地方钓了。

鱼情不好的一种解释是鲥鱼善变。

有经验的渔民告诉我们,往往一个颜色的饵非常好用,但钓一会儿后又突然悄无声息了,这时就需要换饵。我们见身旁的人换了饵,也果断地跟着换饵。新饵刚入水,左右两侧的阿姨和刀客就同时中鱼了,我赶紧摇轮收竿避免钓线缠在一起。热情的老刘叔马上拿来抄网待命,不料一边断线,另一边脱钩了。同时上鱼同时丢鱼,甚是好玩。

我们这里钓得不亦乐乎,其他人也是各显其能,忙个不停。频繁换饵的黑人钓友在饵前50厘米左右的位置连了一个坠子(splitshot),虽然抛投方法与我们相同,但他喜欢缓提慢收的作钓方式;而向我们传授技法的白人男子则只玩漂流钓;另一个白人男子也在玩漂流钓,只是他的钓竿较长,十尺半左右,长竿可以让拟饵在流水处停留数分钟,因此钓友并不急于收线。不管方法如何,钓鲥鱼的重点是根据水流的速度和钓组的重量,让拟饵处于靠近河底又不挂底的位置。当然,水冷时鱼会待在更靠近河底的水域,随着天气变暖,鱼儿会越来越接近水面。相较岸钓,船钓钓友的作钓要自由多了,无需重复性地甩竿收饵,只要将钓组调整好,直接放在水里任其漂流就可以了。

鲥鱼在淡水里很少进食,所以对于这种鱼为什么会追逐拟饵一直是个谜。一种说法是这种鱼好奇心强,看见有物体在眼前漂浮就想咬上一口;另一种说法是拟饵阻挡了鲥鱼前进的路线,激怒了鲥鱼,才让鲥鱼发动攻击的,这一说法被普遍接受。

钓了一个上午,每个人都没有感觉到累,经过数十次的中鱼、遛鱼、丢鱼、网鱼的经历,每个人的脸上都洋溢着难以描述的幸福。我们这支小分队也钓获了限量(每人每天3条)的鱼获,准备收竿回家举行全鱼宴。在回程的途中,刀客继续为我们讲述鲥鱼的故事。

三十年前,经过此处的鲥鱼达72万之多,之后不知何种原因,数量降至10万左右,这两年维持在3 0万~40万。十年前,年度冠军所钓鲥鱼的重量为7~8磅,而近几年钓获的鲥鱼的重量仅为4~5磅,所以三十年前的11磅4盎司(5.1公斤)的纪录不是近期能够打破的。

品鲥之味

鲥鱼离水即死,极难保鲜,所以回到钓友阿姨家中,我们马上开始准备清蒸鲥鱼。鲥鱼的鲜香味美一半都在鳞上,因为产卵期的鲥鱼将大量脂肪和胶质蛋白都储存在鳞片下方,所以清蒸鲥鱼时通常不去鳞,蒸好后鳞片呈半融胶状,这样的鲥鱼鲜汁饱满。

在鲜鱼体上撒上少许姜,然后上蒸锅蒸10分钟,之后加葱过油,最后淋上蒸鱼豉油,热腾腾的蒸鱼就可以上桌了。新鲜的鲥鱼名不虚传,味道鲜香,只可惜鱼肉中细刺如毛,所以不能大快朵颐,真是可恼可恨,怪不得众多名家纷纷感慨鲥鱼多骨美中不足。渔友们聚在一起,吃着刚摘的青菜,刚采的竹笋,刚捕的鲜鱼,聊着各种渔人渔事,生活好不乐哉。另外,美国人大多不喜欢吃多刺的鱼,所以鲥鱼肉在东海岸基本属于白菜价,他们只爱鲥鱼籽,鲥鱼籽味不腥,将其放入清水在冰箱中浸泡一天,之后用盐、料酒腌制再煎,味道非同一般。

撰文、摄影/美国·北美三姑娘

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……