134例蛛网膜下腔出血的临床分析

- 来源:保健文汇

- 关键字:蛛网膜下腔出血,临床表现

- 发布时间:2015-12-10 09:34

【摘要】目的:分析蛛网膜下腔出血(SAH)的临床特征、治疗方法和结局。方法:分析2013年1月-2014年3月我院134例SAH患者资料,分别统计其临床表现、治疗方法和转归情况。结果:SAH诱发因素:活动或过度用力、情绪激动、饮酒分别占比27.61%、56.72%、10.45%,诱因不明占5.22%;临床表现:32例患者出现头痛、呕吐;22例患者存在意识障碍,;11例患者颈背部疼痛;5例患者存在偏瘫;14例患者存在语言障碍;21例患者有发热症状;29例患者存在动眼神经麻痹。转归:84例患者治疗显效、38例患者治疗有效、12例患者治疗无效。结论:临床需根据SAH患者的临床表现、辅助检查等进行综合判断、避免误诊;确诊后,应采取对症治疗,以帮助患者转归。

【关键词】蛛网膜下腔出血;临床表现;转归

[中图分类号]R2 [文献标识号]A [文章编号]1061-6035(2015)11-0025-01

蛛网膜下腔出血(简称SAH),即人体的颅内血管出现破裂,血液从颅内向蛛网膜下腔流入,引起脑卒中现象。所有由于脑底部或者是表面血管病变、破损,导致血液流入蛛网膜下腔,均叫做原发性SAH。继发性SAH,则是脑实质性出血,血液直接抵达脑室或者蛛网膜下腔等部位。在急性脑血管疾病中,SAH的发病率接近5%‐10%[1]。中医认为,SAH与“头痛”、“中风”等较为接近。自2013年1月‐2014年3月,我院对134例蛛网膜下腔出血病例进行观察、对症治疗,现统计如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

将2013年1月‐2014年3月我院134例SAH病例作为研究对象。原发性、继发性SAH患者分别为108、26例。134例患者中,男患者63例,女患者71例;患者年龄18‐83岁(中位45.8岁);病程最短为2h,最长为2d(中位9h)。

1.2 方法

根据《神经病学》[2],选择相应的治疗方法。具体分为:①卧床休养:减少患者的情绪波动,确保其大便通畅,避免用力排便;提醒患者卧床休养、切勿喧哗。②降颅压:选择20%浓度的甘露醇,剂量为250ml,采用静脉滴注的方式给药,8‐12h/次,并同甘油果糖(剂量相同)进行交互给药;③止血:6氨基乙酸,规格0.5‐2g,每日3次;④防治脑血管痉挛:采用静脉滴注的方式,给药尼莫地平,每日4‐8mg;④脑脊液置换术:若患者伴显著的高颅压症状,则术前需采用降颅压治疗,时间为30min;坚持腰穿,以0.5‐1ml/分速率释放血性脑脊液约5ml,后以1‐2ml/分速率等量输注生理盐水,置换多次;若病人配合,可至脑脊液呈现清亮;⑤对症治疗:头痛严重的患者,需服用止痛药;若患者心情烦躁,可服用地西泮;若患者发热感染,则可采用物理降温或者抗菌消炎治疗;与此同时,还必须平衡电解质紊乱、酸碱状态;⑥病因诊断治疗,及时完善影像学检查CTA/DSA,如有发现颅内动脉瘤,动静脉畸形,进行介入治疗或开颅手术。

1.3 疗效判定标准

依据《神经病学》对疗效进行判定:①显效:临床症状、体征彻底消失、未见后遗症;②有效:大部分症状和体征已经消失,肌力增加2‐3级,生活能够自理;③无效:体征、临床表现均未见好转。

1.4 统计学处理

根据SPSS软件进行处理,用X±S代表计量资料,组间比则选择t检验,P<0.05,提示有统计学差异。

2 结果

2.1 SAH患者的诱发原因

37例患者由于情绪激动致病,占比27.61%;76例患者由于活动或者太过用力引起,占比56.72%,14例患者由于饮酒引起,占比10.45%,7例患者诱因不明,占比5.22%。

2.2 蛛网膜下腔出血者临床表现

临床表现:32例患者出现头痛、呕吐症状,占23.88%;22例患者存在意识障碍,占16.42%;11例患者颈背部疼痛,占8.21%;5例患者存在偏瘫,占3.73%;14例患者存在语言障碍,占10.45%;21例患者有发热症状,占15.67%;29例患者存在动眼神经麻痹,占21.64%。

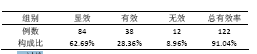

2.3 蛛网膜下腔出血者治疗效果,见表

3 讨论

SAH的病理病机[3]:几乎有所脑出血的影响因素,都能诱发本病。不过,颅内动脉瘤、高血压动脉硬化症、动静脉畸形以及血液病等尤为普遍。当患者情绪激动、用力过大时,极易引发本病。

蛛网膜下腔出血的3大危险分别是:再出血、血管痉挛和脑积水。再出血是因为病因中80%为动脉瘤,动脉瘤在破裂一次以后,非常容易出现再次破裂,而且致死率非常高,故发现动脉瘤的病因及及时处理是动脉瘤性蛛网膜下腔出血治疗的关键。

脑血管痉挛是指脑动脉在一段时间内的异常收缩状态,蛛网膜下腔出血后,脑血管痉挛的发生率达16%~66%,其发生时间,一般多发生于蛛网膜下腔出血后2~3天,7~10天达高峰,以后逐渐缓解。少数发生较晚(2周后),或持续时间较长(达数周至1个月)。个别发生于30分钟或1~2天内,即所谓急性脑血管痉挛。蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的发生原因,可能是由于血肿或血凝块,对颅底动脉机械性牵拉、压迫,下丘脑释放的神经介质改变了交感神经张力,通过神经反射引起脑血管痉挛。体液中的血管收缩物质增多,如血栓烷素A2,儿茶酚胺,血管紧张素等5羟色胺增高是迟发性脑血管痉挛的主要原因。

此外,积血或者是凝血块在颅底堆积,凝集红细胞或可堵塞蛛网膜颗粒,阻碍脑脊液的正常回吸收。所以,极易出现急性慢性脑积水,急性脑积水患者的颅内压可迅速上升,脑血流量减少,脑水肿加剧,严重时还将诱发脑疝。待患者逐渐好转,患者还可伴有意识障碍或者局限神经症状。

SAH的治疗原则:抑制继续出血、预防迟发性脑血管痉挛及脑积水、根除病因、避免复发。SAH存在明显的不确定性,常伴头痛、高血压等表现,应立即就医,接受影像学检查。本研究中,通过对134例SAH患者进行观察,结果发现:SAH诱发因素:活动或过度用力、情绪激动、饮酒分别占比27.61%、56.72%、10.45%,诱因不明占5.22%;临床表现:治疗转归:84例患者治疗显效、38例患者治疗有效、12例患者治疗无效。由上可知,临床需根据SAH患者的临床表现、辅助检查等进行综合判断、避免误诊;确诊后,应采取对症治疗,以帮助患者转归。年龄在45岁以上,收缩压高、且大量出血等患者,预后效果往往较差。为此,患者需培养科学的生活方式,保持愉悦的心情,定期来院复诊。

参考文献:

[1]张保云.蛛网膜下腔出血患者再出血的诱因及护理对策[J].中国现代药物应用.2011(17)

[2]陈会芬.腰大池引流治疗自发性蛛网膜下腔出血52例的护理[J].中国误诊学杂志.2010(23)

[3]邓放,刘怀清.中西医结合治疗椎动脉型颈椎病48例[J].实用中医药杂志.2010(08)

符鹏程

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……