看待种业事企脱钩,不妨换个角度

- 来源:农财宝典种业版

- 关键字:种业,事企脱钩,改革

- 发布时间:2015-10-14 17:31

改革,顾名思义,就是要改变旧事物、旧制度,是个推陈出新的过程。然而,提起改革,从来就是层层阻力,困难重重。有的时候,不妨换个角度去看待,如果不能改变趋势,不如主动拥抱趋势。

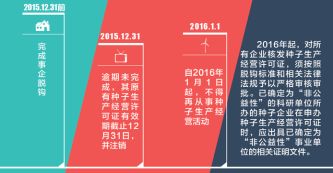

跳出种业事企脱钩本身,科研单位下属企业如果不改制,同样处于一个很尴尬的局面。科研单位办企业兴起于20世纪90年代,研究所、研究室、课题组、研究人员兴办公司,开门市部,搞营销店,被当时媒体形容是“四个轮子一齐转”。随着种业体制改革的不断推进,当事企回归公益原点时,遗留下很多棘手的问题拖延多年难以解决。

在大多数情况下,科研单位所办的企业除了补发差额工资,还可以作为单位的“小金库”,作为接待、差旅等费用报销。但在深化种业体制改革的最后阶段,事业单位下的种子公司反而成为了一个“包袱”。这些事企的公司法人大多是科研单位的领导人,很多“拿不上台面”的收入不复存在,而考虑到种子一旦出现问题,却要承担相应的法律责任。从这个角度考虑,单位领导人在事企脱钩的态度上,不是抵制,反而更愿意脱钩,从而甩掉包袱。

事企脱钩背景下,也并不完全是科研单位死守企业不放,原因是很多事企已经成为了“鸡肋”。目前,整个种子行业都处于经济不景气周期,优秀的种子企业一定会利用这个时间点进行低成本的扩张,收购事企脱钩的种子企业看起来顺理成章。但是,事企大多都是当时特殊历史条件下组建,大部分都是“固定资产投资+品种”模式,所以庞大的固定资产和无效投资,反而会让具备兼并重组能力的企业畏而止步。

另一方面,随着近年来商业化育种的发展,农业科研院所在育种上的优势也已丧失殆尽,而生产加工、销售服务也没有建立完备的体系。由于这些原因,并不能引起优秀企业收购的兴趣。

从科研育种成果来看,品种选育周期长、并且是一个小概率事件,从选育到成功推向市场又需要多年的试验示范推广,快则3-4年,慢则6-7年。在市场上缺品种的年代,一些不知名专家选育出的品种还能被企业购买,尽管有的企业买的只是“品种名”。但是,现在市场上的品种更新换代快、品种数量,国家对品种真实性的鉴定严格,很多企业不敢买不知名专家的品种,因为在他们看来,面临的风险较大。从这个层面来看,对于不知名专家,事企或许成为其品种推广的重要平台。但是,从种业大局出发,这并不利于种业市场化竞争;从时代发展来看,已不可能。

改革的目的就是去掉一些“不合理的存在”,顺应时势方能更好发展。当然,在脱钩的过程中,要确保国有资产不能流失,更不能贱卖,要做到产权清晰、股权多元、权责明确。

刘海英

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……